【往事不堪回首还回首】

一枚图章的故事

2017年12月27日

从十三岁自学篆刻到现在,我大概刻过上千个图章,给航天部部长刻过,给国家体委主任刻过,给清华校长刻过,给著名艺术家刻过,也给许多同学朋友刻过。给别人刻的图章,当然要把图章给人家,但是有一个33年前 “卖”出去的图章,去年又在我家发现了!

33年前,也就是1984年,四川的岷山和邛崃山系的竹类出现大面积开花枯死,导致许多大熊猫死亡,所以全国很多机构都发起了拯救大熊猫的运动,到处募捐。我当时是清华大学穷学生,而且我家四个兄弟姐妹都是79-81级的大学生,自己吃饭还要省,从哪来钱去捐助呢?当时想想自己的赚钱本事只有刻图章最现实,所以就和书法社的几个同学商量了一下,大家都觉得主意不错,捐钱又练艺,一箭双雕。

说干就干,我就去王府井买了许多不同档次的石头,我们几个人,包括我的同班同学,现在上海外贸公司做老板的高云松,在东西区食堂门前打招牌摆摊儿。没想到热烈程度超过我们的意外,很多同学踊跃参加,我们的摊位被围的水泄不通。当然,也有同学不地道,趁乱偷走了我们一些漂亮的石头。

在东区食堂摆摊儿的时候,一个亭亭玉立的女同学也从人群中挤了过来,我一看,这个人我认识,是清华校园朦胧诗的代表人物,清华文学社的社长古丽蓉。她和其他很多人一样,交了钱,订了一个图章。但没想到的是,过了一会儿,她用自己的饭盆给我买了份饭送了过来。吃着食堂最贵的,五毛钱人民币的菜,我不仅胃口大开,心里也拂过了阵阵暖流。当时没料到之后我会用我的一生去报答。

订图章的人太多,我们摊儿只摆了二次。接下来的刻的工作量巨大,除了上课作业外就是刻章,我一共刻了大概四五十个。因为刻得太多,后来活动结束后看见图章都有点怕。给古丽蓉刻的图章当时也没有特殊待遇,也和其它图章一样,刻好后送给了她,也和其它所有图章一样,印迹都没有保存下来,之后就全忘了。最后,我们把所得,如果没记错的话,可能是二百多元人民币(够我当时在食堂一天三餐吃十个月),以清华书法社的名义捐给了中国农业部的一个机构,然后获得了一个奖状,也是发给清华书法社的。

去年我回国探亲,从老爸的床底下发现一大堆石头。除了几个巨大的印章太沉,其它刻过的大都被我装包带回了美国。回来逐个仔细整理时发现了这方三十三年前为当时的同学,现在的太太刻的图章,看着当时尚嫌幼稚的刀功,看着当年刻的“古丽蓉友雅正”的边款,心情起伏,无限感慨,眼睛都忍不住有些湿润了。

(1) 1984 年时的古丽蓉,北京香山

(2) 1984 年时的作者,北京圆明园

(3) 一个寻常又不寻常的印章

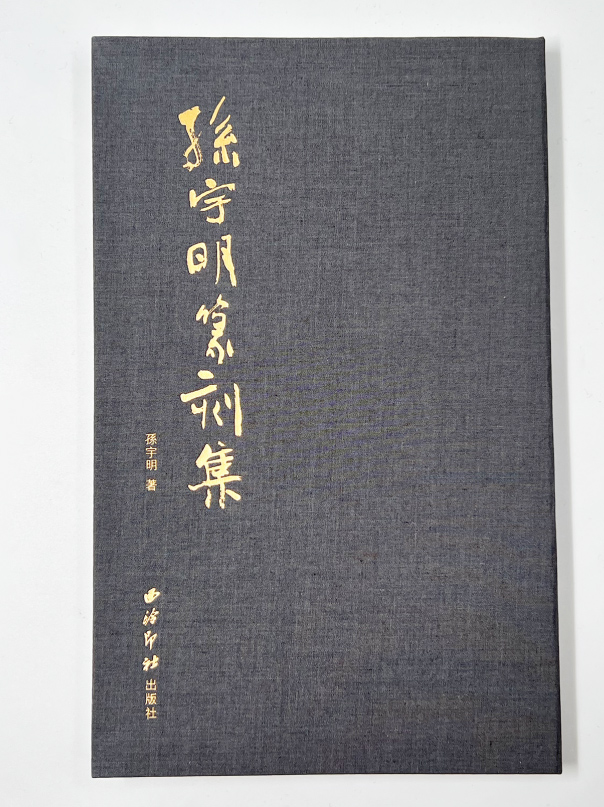

(4) 此章收录在《孙宇明篆刻集》

(5) 《孙宇明篆刻集》由西泠印社出版